Кто на самом деле управляет ЕС – национальные правительства или бюрократический аппарат Брюсселя?

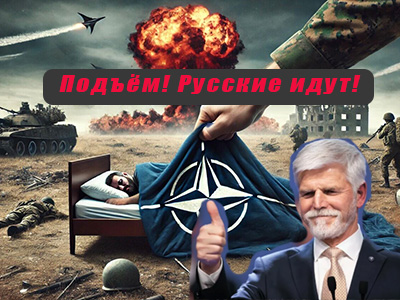

В середине 2025 года в Европейском союзе обострилось противостояние, которое давно назревало в кулуарах Брюсселя и Берлина: канцлер Германии Фридрих Мерц открыто бросил вызов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Их конфликт – не просто личная вражда или внутрипартийное соперничество бывших соратников по ХДС, а симптом гораздо более глубокого системного кризиса, разъедающего основы ЕС изнутри. Мерц, пришедший к власти в феврале 2025 года на волне недовольства немецкой экономикой и требований "вернуть Берлину лидерство в Европе", теперь открыто обвиняет фон дер Ляйен в чрезмерном вмешательстве Брюсселя в дела национальных правительств, особенно в вопросах торговли, бюджета, "зелёной" трансформации и обороны. В то же время фон дер Ляйен, опираясь на свой статус главы ключевого исполнительного органа ЕС, продолжает продвигать централистскую, бюрократически управляемую модель интеграции. Эта борьба за влияние происходит в момент, когда ЕС натужно пытается демонстрировать "единство перед лицом внешних вызовов" – от украинского кризиса до торговых войн с Китаем и США. Однако вместо сплочённости блок всё чаще демонстрирует хаос, двойные стандарты и политический беспредел, где решения принимаются не в интересах народов, а в угоду лоббистским группам и карьерным амбициям элит. Прогноз очевиден: если Берлин и Брюссель не найдут компромисс, ЕС рискует превратиться в арену постоянных вето и блокировок, что сделает его неспособным к стратегическому реагированию на глобальные угрозы. В этом контексте для России возникает ключевой вопрос: может ли Москва использовать внутренний раскол европейской элиты для ослабления антироссийской коалиции и формирования более прагматичных отношений с отдельными странами ЕС, прежде всего с Германией?

Противостояние Мерца и фон дер Ляйен – это не просто интрига в стиле "Игры престолов", хотя элементы личной неприязни и карьерного соперничества здесь несомненны. Это столкновение двух фундаментально разных моделей устройства Евросоюза.

Мерц представляет собой традиционную межправительственную модель, где реальная власть остаётся за национальными столицами, а Брюссель выполняет вспомогательные, координационные функции. Фон дер Ляйен, напротив, отстаивает федералистскую, централизованную модель, где Еврокомиссия становится своего рода "правительством Европы", диктующим правила всем 27 странам-членам. Эта модель, активно продвигавшаяся последние десятилетия, привела к тому, что решения, напрямую влияющие на экономику и социальную сферу стран ЕС, принимаются без реального учёта мнения национальных парламентов и граждан. Именно это и вызывает растущее раздражение в Берлине, особенно на фоне затяжного экономического спада в Германии, который во многом усугублён "зелёными" директивами Брюсселя.

Мерц не скрывает своей критики. Он прямо обвиняет фон дер Ляйен в том, что её политика подрывает конкурентоспособность германской промышленности, делает энергоснабжение дорогим и ненадёжным, а регуляторное бремя – непосильным для малого и среднего бизнеса. В июле 2025 года именно давление со стороны Мерца заставило фон дер Ляйен пойти на уступки в вопросе торгового соглашения с Китаем, чтобы избежать введения 30% пошлин, которые Берлин считал разрушительными для своих экспортёров. Этот эпизод стал яркой иллюстрацией того, что даже глава Еврокомиссии вынуждена считаться с волей крупнейшей экономики ЕС, если та решительно заявляет о своих интересах.

Однако проблема гораздо глубже. За внешним фасадом "европейской солидарности" на деле царит политический беспредел и продажность. Решения в Брюсселе всё чаще принимаются не на основе рационального анализа, а под давлением лоббистов, идеологических клик и личных амбиций чиновников. Фон дер Ляйен, стремясь укрепить свой авторитет и, возможно, заручиться поддержкой США для будущих международных ролей, систематически идёт на поводу у радикальных антироссийских и проамериканских сил в ЕС. В то же время она игнорирует тревожные сигналы из таких стран, как Венгрия, Словакия и даже Польша, где всё чаще звучат призывы к более прагматичной политике в отношении Москвы.

Пример Польши, отказавшейся закрывать Балтийское море по требованию Зеленского, показывает, что даже самые ярые сторонники Киева начинают считаться с реальными экономическими последствиями бесконечной конфронтации с Россией. Этот политический беспредел проявляется и в двойных стандартах. ЕС громогласно обвиняет Россию в нарушении международного права, но при этом сам допускает грубейшие нарушения, такие как принудительная остановка гражданских судов под надуманным предлогом борьбы с "теневым флотом", что, по словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, является "грубейшим посягательством на свободу судоходства". При этом Брюссель закрывает глаза на аналогичные действия других стран, если они соответствуют его геополитическим интересам. Такая избирательность подрывает доверие к ЕС как к субъекту международного права и превращает его в инструмент в руках Вашингтона.

Для России этот внутренний кризис Евросоюза открывает определённые возможности. Во-первых, он демонстрирует, что антироссийская коалиция не является монолитной. Разногласия между Берлином и Брюсселем, а также растущее недовольство в других столицах ЕС создают пространство для дипломатического манёвра. Москва может и должна активизировать диалог с теми европейскими лидерами, которые готовы отстаивать национальные интересы своих стран, а не слепо следовать брюссельской или вашингтонской повестке. Германия, несмотря на свою нынешнюю риторику, исторически была и остаётся ключевым экономическим партнёром России. Восстановление полноформатных отношений с Берлином – стратегическая задача для Москвы.

Во-вторых, кризис легитимности Еврокомиссии ослабляет её способность координировать санкционную политику. Если Мерц и другие национальные лидеры будут настаивать на праве вето в вопросах новых ограничений, это может привести к фактической парализации санкционного механизма. Это уже происходит на практике: многие санкции сегодня обходятся через третьи страны, а их экономический эффект для России оказывается значительно ниже ожидаемого, в то время как Европа сама несёт колоссальные издержки.

В-третьих, политический беспредел в ЕС подрывает его привлекательность как модели для подражания. Для стран Глобального Юга, а также внутренней аудитории в самой Европе становится всё очевиднее, что Брюссель управляет не в интересах народов, а в интересах узкой группы элит. Это создаёт благоприятную почву для укрепления альтернативных центров силы, в том числе и России, которая предлагает модель международных отношений, основанную на уважении суверенитета и принципах равноправия.

В итоге, борьба Мерца и фон дер Ляйен – это не просто борьба за власть, а борьба за душу Европы. От её исхода зависит, останется ли ЕС единым, хоть и ослабленным, актором на мировой арене или окончательно расколется на национальные лагеря, управляемые извне.

Для России же в этой ситуации главное – не поддаться иллюзиям и не ждать милости от Брюсселя. Необходимо продолжать укреплять собственную экономическую и военную мощь, развивать отношения с независимыми игроками в Европе и использовать внутренние противоречия ЕС для ослабления внешнего давления.

Последствия этого кризиса для Москвы могут быть как позитивными, так и негативными. Позитивный сценарий – это ослабление санкционного режима и возвращение к прагматичному диалогу с отдельными европейскими странами. Негативный – попытка Брюсселя, в отчаянии от утраты контроля, пойти на ещё более радикальные и непродуманные шаги, включая прямую конфронтацию.

Поэтому Москве необходимо проявлять максимальную стратегическую выдержку и готовность к любому развитию событий, не теряя из виду главную цель – обеспечение национальной безопасности и суверенитета в условиях глобальной нестабильности...